又是一年仲夏时,柳浪花香、书声琅琅。

从“有学上”迈向“上好学”,一万余名孩子从高海拔地区到低海拔地区接受更好教育;食堂窗明几净,菜肴丰富多样;多媒体教室里,桌椅均为环保材质,安装了护眼灯,配备“智慧黑板”;春风化雨般的“铸牢中华民族共同体意识”主题教育,通过征文、演讲等形式,在课堂内外将爱我中华的种子播撒进学生心田……

“要把铸牢中华民族共同体意识作为学校思政课的一个重点,讲好中国共产党和中国特色社会主义的故事,讲好新时代以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的故事,讲好中华民族共同体和民族团结进步的故事,把中华民族共同体意识从小就植入孩子们的心灵。”习近平总书记的谆谆教诲与殷切嘱托,如高原明灯,为前路定向导航。

如何让以青少年为蓬勃新枝的希望之树根深叶茂?青海立足青少年成长需求与时代使命,将铸牢中华民族共同体意识作为思政教育的灵魂工程,引导各族青少年深刻理解中国共产党的光辉历程与中国特色社会主义的伟大成就,生动感悟中国式现代化推进强国建设、民族复兴的壮阔征程,用心体会中华民族命运共同体的血脉相连与民族团结进步的深厚根基,向阳而生,茁壮成长。

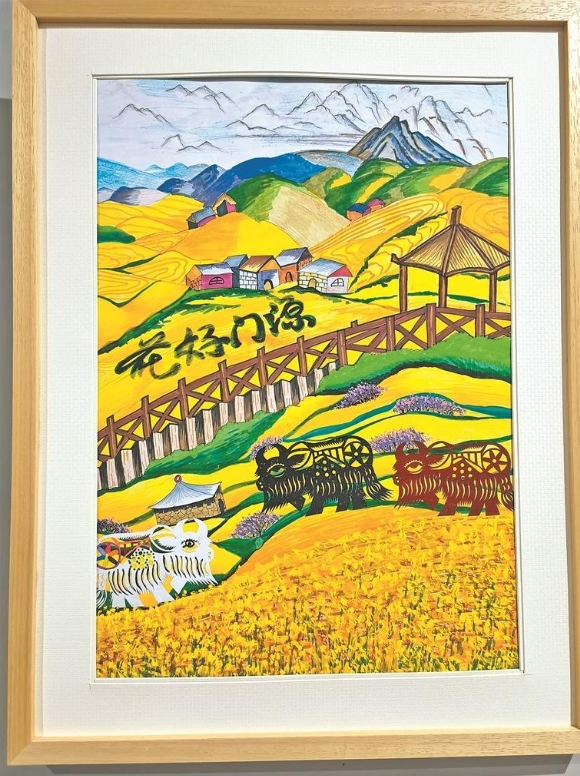

“祖国好·家乡美”全省中小学生优秀绘画作品展学生作品。青海文明网供图

看!“画笔描绘千畴绿,稚手铺开万里春”

2024年6月18日,习近平总书记抵达西宁后,首站来到果洛西宁民族中学。在高一(1)班“新时代、新家乡”主题思政课上,来自果洛州班玛县的尼东拉毛同学举起描绘家乡的画作:“以前放牧要紧跟牛群,丢了就得满山找;现在从骑马到骑摩托,甚至用上无人机,家乡更现代化了!”质朴的话语,饱含对家乡巨变的深情凝视。

这份源于生活的观察,在“祖国好·家乡美”全省中小学生优秀绘画作品展上绽放光彩。如瀑灯光下,百余幅画作笔触稚拙却情感炽热:果洛少年曲忠的《柯曲河边的一抹秋》层林尽染,11岁多杰才旦的《阿爸去射箭》英姿飒爽,西宁女孩高珣的《青海青韵人家初景》流淌温情……这场艺术盛宴,是高原儿女对“讲好三个故事”的深情回响。画板上雪豹、藏狐、光伏矩阵、高铁等元素,化作孩子们写给故乡的视觉情书,在青海大地谱写出激昂的“家国交响”。

这场在海拔3000米高原上历时半年的美育实践始于2024年秋,“祖国好·家乡美”创作计划如春风拂过青海。从巍巍祁连到辽阔柴达木,近万名各族少年执起画笔,编织高原独特文化密码,勾勒山河与时代气象。截至2024年11月底,青海省遴选报送少儿绘画作品742件,为112幅入围作品建立视觉档案,更在高原青少年的精神土壤里深植文化自信基因。

评审专家赞叹:“这里有对昆仑雪峰的礼赞、清洁能源基地的畅想、量子通信基站的抽象勾勒……活动不仅激发孩子们对家国的热爱,更让他们在艺术实践中深化民族团结理解、厚植文化根脉自豪,是艺术教育赋能民族地区的新路径!”

青海省委文明办相关负责人表示:“我们将持续擦亮品牌,通过科技创新画展、非遗技法画展等形式丰富内涵,提升美育在青少年思想引领中的价值。”眼下,第二届活动正紧锣密鼓筹备,决心让画笔继续成为鲜活的“大思政课”。

“祖国好·家乡美”全省中小学生优秀绘画作品展学生作品。青海文明网供图

学!“高原格桑汲新知,思想清泉润心田”

6月18日的晨曦漫过果洛西宁民族中学窗棂,一堂“学习新思想 做好接班人”主题思政课上,学生们围绕新思想内涵热烈讨论,思维火花频现。教室后排,果洛州教育局负责人久迈旦增欣慰地弯起嘴角。

这是一年来学校思政嬗变的缩影。聚焦立德树人,学校将提升思政教育质量置于核心:一面深研教学,探寻契合高原牧区青少年认知规律的教学密码;一面锻造师资,引才育才,壮大提升教师队伍。

更瞩目的是思政课“破茧”之变——“新时代、新家乡”等主题课应运而生,将宏大叙事投射于家乡巨变与民族团结实践:牧场上摩托车取代马蹄声,帐篷里无人机映出牧民笑脸,城镇里各民族相亲故事温暖流传……理论在具象中焕发生机,阐释在情境中深入人心。

孩子们眼中的光芒越发明亮,思维的翅膀愈加灵动,情感在共鸣中激荡。这些课程紧密联系当地发展与团结实践,将宏大叙事具象化、理论阐释情境化,让学生在课堂上看到的不再是抽象概念,而是身边可见的家乡新貌与奋斗传奇。

“思政课真正‘活’起来了!”久迈旦增感慨:“孩子们在具象情境中理解理论,在体验课堂里感悟时代,发言踊跃、讨论深入,思政课吸引力、感染力显著增强,育人实效正落地生根。”

高二学生王秀梅兴奋地说:“以前觉得思政课是听道理,现在完全不同!在研学、写作、绘画课里鲜活起来,我们在欢声笑语中真切体会到‘你中有我、我中有你’的情谊。”

从“感受”到“沉浸”,思政课提档升级,根植于青海省推进思政教育改革、构建“大思政课”格局的丰沃土壤。

久迈旦增说:“学校思政课的每一步深化,都映照着青海省思政教育聚焦立德树人根本任务、着力提升育人实效的坚定步伐和不懈追求。”

趣味实验。陆广涛摄

听!“童声和鸣筑同心,薪火相传绕梁音”

“我们是共产主义接班人,继承革命先辈的光荣传统,爱祖国,爱人民,鲜艳的红领巾飘扬在前胸……”近日,青海省文化馆群星剧场内,佩戴红领巾的小演员们通过多声部合唱、情景表演等形式,将“爱党爱国爱社会主义”主题融入动人旋律,“童声里的中国”暨“江源少年放歌新时代”全省中小学生歌咏合唱初选活动火热进行。

活动采用经典传唱与原创征集、群众性与专业性、线上展播与线下展演相结合的方式,重点传唱《歌唱祖国》《我们是共产主义接班人》等曲目,引导青少年在歌声中铸牢“四个自信”,促进全面发展。

“以前觉得‘爱国’很大、很远。”海北藏族自治州海晏县学生祁雯婧摸着红领巾说:“学校思政课常讲金银滩‘两弹一星’元勋隐姓埋名、奉献一生的故事,这种精神刻在原子城丰碑上,也烙进我们心里。我们要学好本领,建设家乡报效祖国。”这种情感共鸣正是青海创新德育模式的缩影。

为落实立德树人根本任务,青海省立足多元文化交融优势,将新时代实践、革命文化资源等作为素材,以“牢记总书记嘱托·感恩中国共产党”“江河同源·石榴同心·少年同行”为主题,建设教育援青、铸牢中华民族共同体意识两个主题教育基地,用好原子城纪念馆等全国“大思政课”实践教学基地,通过主题展览、座谈演讲、文艺创作等形式,引导师生赓续红色血脉、传承红色基因。

思政教育领域不断延展。校地合作共建思政课实践教学基地,开设思政实践课程,建设9个全国“大思政课”实践教育基地和30个省级研学实践教育基地(营地)。《永怀之歌》《守望可可西里》等校园原创文化精品在省内外巡演160余场,将青海特色的“大思政课”唱响四方。

实践的拓展与文化的浸润,令育人实效不断走进青少年的认知深处和情感共鸣中。在青海省美术馆的“祖国好·家乡美”画展现场,小学生马李傲被同龄人的画作深深吸引,她兴奋地用电话手表记录下打动自己的画面分享给朋友。这不仅是对美的惊叹,更是乡土认同与家国情怀在无声滋长。

立足校园这一铸牢中华民族共同体意识教育的主阵地,青海始终坚持以社会主义核心价值观为引领,夯实师生交往交流交融根基,让民族团结进步之花在校园绽放。深入实施“"民族团结+教育”融合行动,各级各类学校创建国家级、省级民族团结进步示范单位55个,成为实践标杆。

以促进各民族师生交往交流交融为主题,教育教学、日常管理、服务保障各环节全方位融入,引导学生在课堂思辨、活动协作、生活点滴中深刻理解“休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共”的共同体理念,构筑维护国家统一和民族团结的思想长城。

如今,青海各地校园里,民族团结之花在阳光下盛放……这片高原热土上,全省同心浇灌的思想根基,正为培养担当民族复兴大任的时代新人,熔铸着历久弥坚、不可撼动的精神之魂。

供稿:青海省委文明办 青海文明网